□本报记者 朱冬娅

传授顶尖专家方法论的“靶向”授课、对标标杆汲取实战经验的实地研学、精准破题凝聚行业共识的专题研讨……近日,由市科技局主办的一次培训,围绕“以概念验证破解科技成果转化堵点”这一关键问题,汇集起全市40余家新型研发机构。目前,我市以“1+10”体系布局的概念验证中心网络已落地开展概念验证项目105项,推动科技成果顺利“变现”,为构建区域创新体系、激活高质量发展新动能注入强劲动力。

锚定成果转化,“三位一体”培训赋能创新实践

11月6日一早,江南大学国家大学科技园路演大厅在此起彼伏的问候声中气氛逐渐升温,来自全市各板块科技局、新型研发机构、科创载体、金融机构等单位的近80名科创界人士聚集一堂。上午9时,“无锡市新型研发机构能力提升培训(概念验证专场)”由一场专家课程讲座开启,并在接下来的两天里展开了“理论赋能+实地研学+专题研讨”三位一体的定制化培训。

“新型研发机构是无锡科技成果转化体系的核心力量,目前全市已建成40余家。摆在各家新研机构面前的是‘破解科技成果转化堵点’这一关键问题,需要各单位紧扣我市‘465+X’产业集群需求,强化概念验证能力建设,加速重大成果在锡落地。”开班仪式上,市科技局相关负责人道出举办本次培训的初衷。

培训聚焦“概念验证”核心环节,特邀国内一流专家进行专题授课。天开中试基地执行董事邓彦、原北京航空航天大学技术转移中心执行主任汤鹏翔、中国科学院中科智汇工场产促中心副主任张心月等权威专家,分别围绕“概念验证与中试服务协同实践路径”“概念验证数据采集、中试评估与市场潜力研判”“场景需求导向下概念验证创新模式探索与实践”等展开深度讲解,通过前沿理论与典型案例相结合的方式,为我市新型研发机构寻求系统化、可落地的解决方案“支招”。

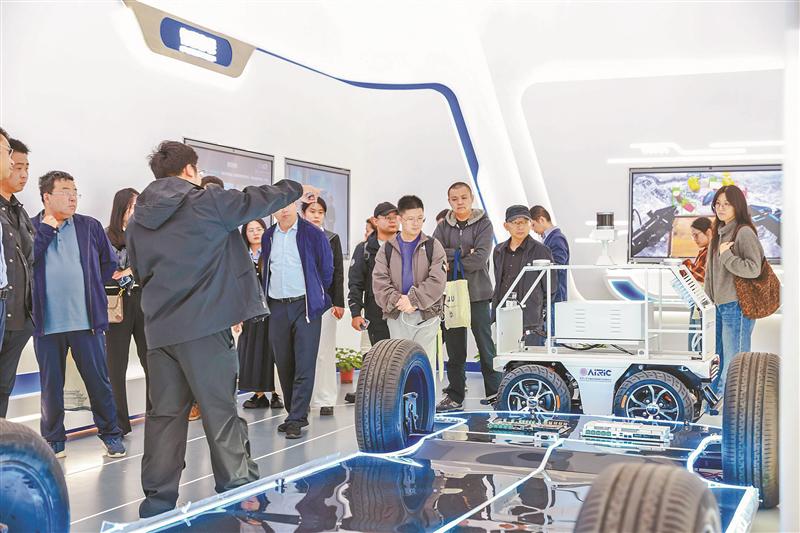

实地研学环节则聚焦新研机构概念验证能力提升需求,精选江苏省概念验证中心(江南大学生命健康领域)、无锡微纳加工与测试公共平台、清华大学无锡应用技术研究院智能产业创新中心等无锡本地标杆新型研发机构及概念验证平台,让参训人员直观学习概念验证中心运营模式、公共技术平台服务机制、产学研协同转化路径,破解新研机构在“平台建设、资源整合、成果落地”中的实际操作痛点。通过现场调研与交流,帮助参训人员更直观借鉴本地化运营经验,避免“外地经验水土不服”。

7日下午的小组专题研讨邀请资深专家分组带班,与机构负责人、平台从业者,围绕概念验证与场景需求协同、专利运营与企业孵化赋能等主题展开讨论。现场气氛热烈,通过精准答疑与对策共商,进一步凝聚了推动科技成果转化的行业共识,汇聚破解现实难题的创新思路。

破题“自我造血”,搭建体系化服务“金链条”

“概念验证中心启动不易、生存压力大,运营资金与可持续问题怎么解决?”“如何‘自我造血’,形成概念验证资金的闭环管理?”研讨交流中,来自全市各家新研机构的参训人员抛出一个个关切的问题,其中概念验证中心的“自我造血”能力是大家最为关注的焦点之一。

在无锡,一批标杆概念验证平台已经开始突破“自我造血”这一关键。江南大学生命健康领域概念验证中心是首批省级概念验证中心之一,为企业快速响应市场变化、推动研发成果转化提供有力支撑。位于江南大学国家大学科技园内的无锡威尔森淀粉工业有限公司,就是江南大学生命健康领域概念验证中心成功孵化的食品生产企业之一,也是江南大学食品中试创新基地取得全省首张研发、生产“一址两用”食品生产许可证的企业。

“我们开发的新概念产品都由概念验证中心进行验证。”威尔森集团董事长周宇告诉记者,变性淀粉在食品工业中是一种重要的功能性原料,而威尔森正在不断拓展其应用边界。近期,威尔森与江南大学食品学院共同开发的高吸油率淀粉成功通过概念验证,具备突破性的吸油能力,可以显著提升能量密度,延长保质期。通过概念验证后,新产品目前已具备批量生产能力。

在锡城另一端,位于宛山湖生态科技城的上交无锡碳中和动力技术创新中心建起了绿色氢基能源动力技术概念验证中心,其验证服务名单上已经积累了玉柴、吉利、中船等一批行业龙头企业。概念验证中心聚焦绿色氢基燃料制备、氨/甲醇发动机等前沿领域,通过提供技术可行性验证、原型开发、市场评估等核心服务,显著提升创新中心的科技成果转化效率。

在上交无锡碳中和动力技术研究院副院长肖进看来,概念验证中心的落地,是新型研发机构从“技术研发者”迈向“产业推动者”的重要一步。创新中心构建起“技术筛选—概念验证—企业孵化—产业对接”的全链条服务体系,将上海交通大学实验室的基础研究与企业的产业化需求对接起来。“我们针对氨氢融合动力、车船混动系统等技术,通过中试验证和场景化测试,快速匹配下游应用场景,吸引社会资本投入,缩短技术市场化周期。”肖进介绍。

构建创新矩阵,“1+10”布局助力“关键一跃”

从市科技局了解到,今年,伴随《无锡市概念验证中心管理办法(试行)》开始施行,我市统筹推进概念验证中心和中试服务平台建设,形成“顶层设计+产业聚焦+多元共建”的格局。首批“1+10”市级概念验证中心的名单中,1家综合类概念验证中心由无锡市产业创新研究院建设,面向多产业领域,连接国内外高校院所挖掘验证项目;10家领域类概念验证中心多由新研机构承担建设,覆盖新能源、生物医药、商业航天和低空经济、深海装备、人工智能、物联网、高端装备7个产业领域,服务细分产业技术验证需求。

“目前,全市11家概念验证中心累计入库概念验证项目已有165项,已经开展概念验证项目105项。”市科技局相关负责人用一组数据道出我市概念验证中心的建设进展:截至2025年6月,全市领域类概念验证中心已配备科研场地22万平方米,拥有设备价值5.54亿元,聚集起700多人的专业化服务团队。其中,首家省级概念验证中心——江南大学概念验证中心(生命健康领域)已累计遴选入库概念验证项目38个,推动超分子弹性蛋白、口腔健康益生菌产业化应用、淀粉基衍生新材料的高值化利用等4个项目进入产业化应用阶段。

概念验证中心聚焦科技成果早期阶段,解决“实验室成果能否落地”的验证问题,而概念验证阶段则是“高风险、高不确定性”的环节。据行业内统计,早期科研成果的验证失败率超过90%。概念验证阶段的高风险特性决定了资金来源需多元化,以分散风险和保障投入。根据《无锡市概念验证中心管理办法(试行)》,我市对获批建设的省级以上概念验证中心,最高给予200万元奖励;对确定建设或已通过验收的市级领域类概念验证中心,最高给予100万元支持。此外,市科技局还将对列入无锡市概念验证中心管理序列的中心定期组织绩效评价,对绩效评价为优秀的概念验证中心,每年最高给予200万元绩效奖励。

概念验证是实现创新链与产业链深度融合的关键一环。当前,我市以“1+10”体系化布局建设的概念验证中心网络已粗具规模,正成为连接科技创新与产业创新的“中转站”与“试金石”。这套创新“基建”将通过提供早期的技术可行性验证与市场潜力研判,有效降低科技成果转化的初始风险,助力更多前沿的实验室成果,平稳跨越迈向产业化的“死亡之谷”。